Tampoco habrá quien niegue, que el mejor Maestro y Consejero para la Dirección de futuros acaecimientos , es la experiencia de sucesos precedentes. No por otra cosa , sin duda, llama el axioma, Madre de la ciencia a que la propia experiencia, Guia fiel, que conduce al camino real de Los aciertos , cerrando la entrada a las sendas , que terminan en un extremo opuesto de los errores:

Tan notorio, como lamentable, era para estos Reynos la constitución de la fertilísima Provincia de Venezuela, antes del establecimiento de la Compañía. Y pues siendo una heredad inculta, abandonada y desierta para España, era sin embargo un rico Patrimonio para los Holandeses, que estaban apoderados, y hechos dueños fraudulentamente de todo su Comercio. Y esto con una especie de tolerancia, que parecía formal consentimiento, no menos doloroso, que inevitable en aquel tiempo, tan contrario a los intereses de la Nación.

En aquellos días de confusión, el aire de Caracas olía a cacao fermentado y a salitre de contrabando. Los navíos holandeses, siluetas espectrales en la bahía de La Guaira, llegaban con la insolencia de quien visita su propia despensa. Sus velas, manchadas de humo y de mar, se hinchaban con el mismo viento que besaba las montañas de Ávila, aquellas que guardaban, cual seno verde y húmedo, el valle prodigioso. Los hombres de Amsterdam y Zelanda cambiaban baratijas de vidrio y paños ásperos por sacos de las preciosas almendras, que luego en Europa se transformaban en monedas de oro, en susurros de poder, en sorbetes para princesas.

El Rey, en su lejano Madrid de herrería y luego de cantera, escuchó por fin los clamores que atravesaron el océano como un suspiro largo y cansado. Y fue así que nació, entre legajos y decretos, la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, con el derecho exclusivo de comerciar y el santo deber de arrancar de las garras herejes el jugo vital de la provincia, por decreto exclusivo de la providencia.

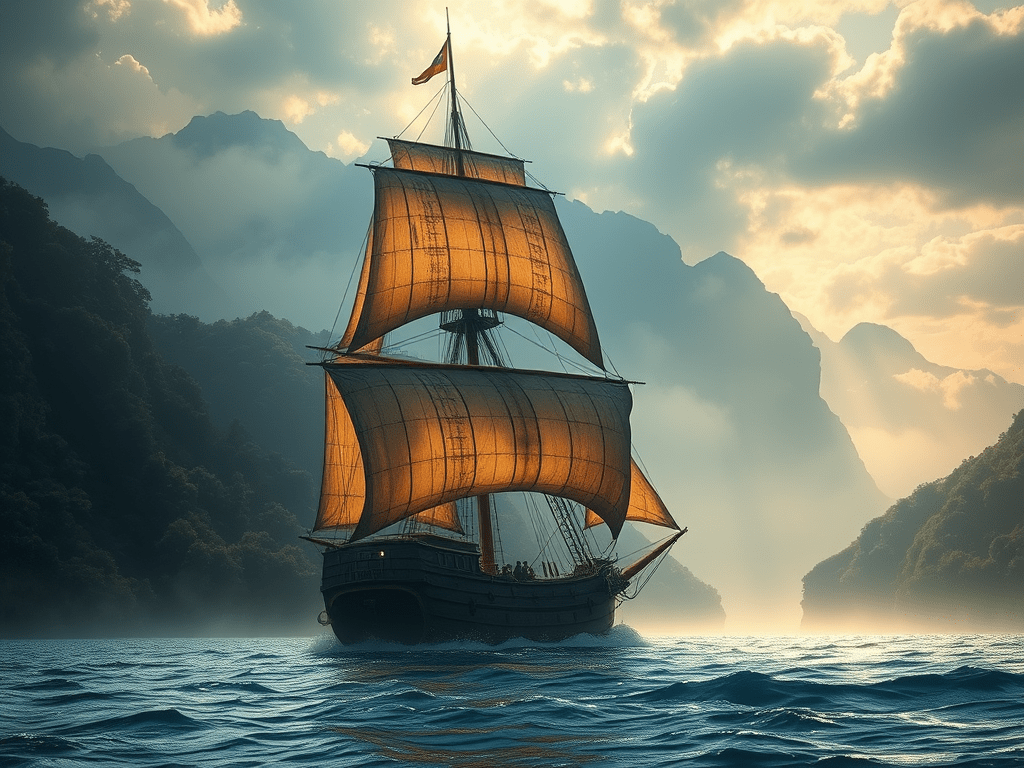

Su primer navío, el “San Ignacio de Loyola”, partió de San Sebastián una mañana de brumas, cargado no solo con ilusiones mercantiles, sino con el peso solemne de un designio real. En sus bodegas, un mundo en miniatura de España dormitaba: finas lozas de Alcora, donde pintores valencianos habían capturado el azul del Mediterráneo en pájaros y guirnaldas; indianas de algodón de Cataluña, estampadas con flores que jamás habían visto la selva; pellejos de aguardiente y botas de vino de Jerez, que guardaban en su oscuridad el sol ardiente de Andalucía; y rollos de paño de Guadalajara, ásperos y honestos, destinados a vestir a una sociedad por nacer.

La travesía fue un viaje entre dos sueños. El barco, una cáscara de nuez sobre el lomo del dios océano, cruzó mares de leyenda. Los marinos, hombres del Cantábrico de manos nudosas y fe rezongona, veían en las noches estrellas desconocidas que los guiaban hacia el mito. Hasta que una mañana, el grito del vigía rasgó la neblina, Caracas se despejaba como manto fino de seda.

Era Venezuela, surgiendo del azul como un milagro perpetuo. Primero, las montañas. No las colinas domesticadas de Europa, sino gigantes dormidos, cubiertos por un manto de bosque tan espeso y verde que parecía un líquido, una vegetación sólida que respiraba. El aire, al tomar tierra, no era un simple elemento: era un bálsamo fresco, cargado de olores a tierra mojada, a flor silvestre, a vida en estado puro. Los prados, de un verde que lastimaba los ojos acostumbrados a los ocres de la meseta, se extendían hasta donde la vista se perdía, salpicados de árboles cuyas copas eran catedrales de sombra y susurros. Los ríos no corrían, cantaban sobre piedras pulidas por milenios, y su agua era tan clara que uno podía ver el alma del mundo reflejada en el fondo.

Y allí, entre tanta exuberancia, vivían los hombres. Los indios, dueños originales del paraíso, se movían con una gracia silenciosa, como si conocieran el secreto para no alterar el orden de las hojas al pasar. Sus canoas surcaban los ríos, y sus cuerpos, pintados con zumos de onoto, parecían extensiones naturales de la tierra colorada. Cultivaban el maíz en conucos que más que huertas eran altares a la fecundidad.

La Compañía desembarcó sus tesoros en el puerto de La Guaira, bajo un sol que lo doraba todo. Los almacenes reales se llenaron de las mercancías traídas, y a cambio, comenzó a fluir el río dorado del cacao. Las haciendas, antes dominios aislados, se conectaron con el pulso del Imperio. El aroma dulzón de las almendras secándose al sol se mezcló con el del aceite de las lámparas que alumbraban las cuentas de los comisionados.

Mas la tierra, vasta y demandante, requería más brazos. Y así, con la misma naturalidad con que se importaban paños, llegaron en los barcos de la Compañía los negros. Seres arrancados de otras selvas, de otros soles, cuyos cuerpos lustrosos y fuertes se doblegaron ante el peso de la herramienta y el látigo. Su sudor se mezcló con la tierra venezolana, y en sus cantares de dolor y resistencia nació un nuevo ritmo para el valle. La Compañía los registraba en sus libros como piezas, y con ellos, la cacaotera encontró el músculo para su sueño dorado.

La vida, en aquel rincón del mundo, adquirió un ritmo extraño y fascinante. En las casas de los mantuanos, la loza de Alcora, fina y translúcida, servía para tomar chocolate espeso en tazas que reflejaban el cielo. Las damas se paseaban por las plazas polvorientas envueltas en indianas catalanas, cuyas flores artificiales rivalizaban con las salvajes del jardín. Los aguardientes andaluces quemaban gargantas en las fiestas, mientras los paños de Guadalajara vestían a los escribanos y tenderos. Era un mundo nuevo, construido con fragmentos del viejo, bajo un cielo que no pertenecía a ninguno.

La Compañía aprendió. Aprendió que el paraíso tenía serpientes, no hacían más que gritar epitelios vulgarismos: la envidia de los comerciantes desplazados, la burocracia lenta como un río en verano, la distancia insondable con la Corte. Pero eran, como bien se supo, criminales calumnias de quienes añoraban el desorden provechoso. La Guipuzcoana trajo orden, trazó un camino real en la espesura del desgobierno.

Con los años, el “San Ignacio” y sus hermanos hicieron incontables viajes. En sus bodegas de ida, siempre llevaban un pedazo de España manufacturada. En las de vuelta, el cacao era rey, pero también viajaban cueros, tabaco, y maderas preciosas con nombres sonoros como cedro y caoba. Y algo más, algo intangible: la esencia de aquella tierra de prodigios. Los marinos contaban en las tabernas de Pasajes y San Sebastián historias de un lugar donde los árboles daban frutos de mantequilla, donde los ríos tenían peces de colores como joyas, y donde el aire curaba la nostalgia.

Así, la Real Compañía Guipuzcoana tejió su destino con el de Venezuela. No fue solo un ente mercantil; fue un puente de madera y sueños entre dos mundos, un crisol donde se fundieron la ambición de la Corona, la riqueza de la tierra y el sudor de tres razas. Defendió el monopolio como un dogma, y con él, defendió la idea de que aquel paraíso, por fin, tenía un dueño legítimo bajo el sol. Y aunque su historia luego se enredaría en disputas y su poder declinaría, aquel primer viaje, aquel primer desembarco de lozas y esperanzas, quedaría para siempre como el instante en que Caracas dejó de ser un sueño holandés para convertirse, mágicamente, en una realidad española.

Y entre los hombres que la Real Compañía Guipuzcoana trajo a Venezuela, no todos venían con la intención manifiesta de labrar o comerciar. Algunas almas llegaban arrastradas por los vientos salobres del destierro, como la hoja seca que es llevada por el río sin conocer su desembocadura. Tal fue el caso de Lázaro, el gitano.

No era un hombre de mar, Lázaro. Había nacido en el interior polvoriento de Vic, donde aprendió de su abuela, una mujer de ojos de pozo profundo, el arte sutil de la galonería y la quinquillería. Pero su verdadero oficio, heredado en susurros al calor de las hogueras nómadas, era otro: el de tejer, con hilos de seda y plata, no solo adornos para capas y jubones, sino destinos. Sus galones, trabajados a la luz de la luna llena, adquirían una cualidad singular. Al pasar los dedos sobre sus relieves, una persona sensible podía vislumbrar atisbos de su propio porvenir: un viaje inesperado, un amor furtivo, la sombra de una pérdida. Lázaro no vendía bordados; vendía presagios.

Su caída en desgracia tuvo nombre de nobleza: Blanca, la hija menor del Conde de Barcelona. Fascinada por la fama del gitano, acudió a su humilde tenderete en las afueras de la ciudad. Quería un galón para el borde de su manto, uno que le asegurara la felicidad. Lázaro, cegado por una bolsa de escudos más pesada que su prudencia, tejió para ella una cinta de hilos dorados y negros, bajo un cielo nocturno velado por nubes bajas. La luna, pálida y distante, no bañó su trabajo con su plena bendición. El galón, hermoso y ominoso, mostraba un camino que terminaba en un precipicio silencioso. La joven Blanca, al ceñírselo, sintió una belleza melancólica y una paz extraña invadirla. Un mes después, fue hallada sin vida en el fondo de un aljibe, con el manto perfectamente plegado a su lado y el galón de Lázaro brillando, limpio y seco, contra la piedra húmeda.

El escándalo fue mayúsculo. Acusado de brujería y engaño mortal, Lázaro fue arrojado a las mazmorras de las galeras de Girona, un antro húmedo donde los sueños se pudrían antes que el pan. En la pared de su celda, usando un carbón robado de la cocina, dibujó con furia desesperada un galeón. No era una mera representación; era un conjuro de escape. Trazó cada vela, cada cabo, cada tablón con la precisión de quien sueña con la libertad. Al día siguiente, cuando el carcelero fue a buscarlo para el traslado, encontró el dibujo tan vívido que casi podía oír el crujir de la madera y el chillido de las gaviotas. Por órdenes superiores, quizá temerosas de aquel arte inquietante, Lázaro fue embarcado no a los remos, sino como “poblador de Indias”, en un barco que partía de San Sebastián rumbo a La Guaira. Su destino ya no eran las galeras, sino el Nuevo Mundo.

El navío, el “Nuestra Señora de la Asunción”, era un galeón pesado, orgullo de la Compañía. Lázaro, observador silencioso, vio pronto que el alma del barco no residía solo en su quilla, sino en el entramado de cuerdas que sostenían sus velas, esas venas de cáñamo que canalizaban el poder del viento. Una noche, mientras la tripulación dormía y la luna, esta vez clara y plena, plateaba las olas, Lázaro se deslizó sobre cubierta. Con unas agujas de hueso que había conservado escondidas y con hilos extraídos sigilosamente de las propias jarcias, se puso a trabajar. No tejió un galón, sino una red de nudos y trenzados menores, casi invisibles, en los puntos cruciales de las amarras principales. Cada nudo era un susurro, un hechizo de sumisión y de sueño ligero. Al tejer, murmuró historias de caminos abiertos, de vientos favorables, de puertos seguros, y también del profundo letargo que invade al hombre que intenta oponerse al destino trazado en los hilos.

Al amanecer, algo había cambiado. El capitán, un hombre severo de Vizcaya llamado Ochoa de Urrutia, al dar sus órdenes, notó una languidez extraña en su voluntad. Sus palabras sonaban huecas. Las maniobras se ejecutaban con una precisión mecánica, pero era como si el barco mismo decidiera el rumbo. Lázaro, sentado en un rincón limpiando aparejos, lo observaba con una leve sonrisa. Pronto, el capitán empezó a consultarle, sin saber por qué, sobre la dirección del viento o la interpretación de las nubes. Al cabo de una semana, era Lázaro quien, con suaves sugerencias, guiaba el “Nuestra Señora de la Asunción” hacia el oeste. El verdadero capitán dormitaba en su camarote, atrapado en sueños de mar en calma, mientras el gitano, con sus hechizos tejidos en las cuerdas, gobernaba el navío y los corazones de los marinos, hechizados por la promesa de una travesía próspera.

La llegada a Caracas fue el comienzo de su verdadero imperio. Lázaro desembarcó no como un desterrado, sino como un hombre con un poder sutil y profundo. Se estableció primero como mercader de galones y quincalla, oficio que le dio acceso a los mantuanos y a los capitanes de la Compañía. Pronto, su fama de tejedor exquisito se extendió. Sus galones, decían, traían suerte en los negocios. Los hacendados los cosían en sus sombreros y chalecos, y sus cosechas de cacao parecían multiplicarse. Los capitanes de los barcos de la Guipuzcoana pagaban sumas exorbitantes por sus trabajos para adornar sus uniformes. Lo que no sabían era que Lázaro, en la intimidad de las noches de luna, tejía en esos galones el destino de sus portadores: una riqueza rápida, sí, pero también un final prematuro. Un nudo aquí significaba una fiebre repentina; un entrelazado demasiado apretado, un accidente en el monte; un hilo de color plata opaca, un corazón que se detenía sin razón aparente.

Los capitanes que lucían sus galones con orgullo morían al poco tiempo, en circunstancias siempre atribuidas a los azares del trópico o a la fragilidad humana. Y Lázaro, con una presteza que parecía fruto de una negociación sobrenatural, aparecía siempre listo para comprar, a precios irrisorios, las fincas de cacao que aquellos dejaban en herencia a viudas confundidas y deudos lejanos. Sus métodos no eran la fuerza bruta, sino la paciente urdimbre de la fatalidad. No levantaba un ejército, compraba voluntades y futuros truncados. Así, hilvanando muertes oportunas y transacciones ventajosas, llegó a poseer una constelación de haciendas a lo largo del valle de Caracas y las costas de Aragua. Su cacao, el mejor cuidado, el más abundantemente cosechado por sus esclavos (a quienes también les daba galones especiales, que los mantenían dóciles y fuertes), se volvió el más codiciado por los factores de la Compañía.

En menos de una década, Lázaro el gitano, el brujo desterrado, controlaba una parte tan considerable de la producción que la Real Compañía Guipuzcoana dependía de él casi tanto como él de ella. Había monopolizado, no por decreto real, sino por el arte oscuro de los hilos, el comercio del oro moreno. Vivía en una casa fresca en las laderas de Ávila, desde donde veía sus tierras extenderse como un tapiz verde. Pero el poder, como la luna, tiene sus fases. Los rumores, aquellos mismos que lo habían condenado en Barcelona, empezaron a crecer en Caracas. Los españoles peninsulares, los recién llegados que no se doblegaban a su influjo, empezaron a susurrar. Veían un patrón demasiado perfecto en las muertes de sus compatriotas, en la acumulación fantástica de riqueza de un extranjero sin linaje. El nombre “brujo” volvió a circular, esta vez en los corrillos de la Casa de la Compañía y en los confesionarios de la Catedral.

La sombra de la Inquisición, aunque lejana, comenzó a alargarse hacia él. Lázaro, que podía leer el futuro en sus propios tejidos, sintió que el hilo de su suerte en Venezuela se tensaba hasta casi romperse. Los holandeses, aquellos comerciantes expulsados que ahora operaban desde escondites en Curazao y desde veleros rápidos, siempre habían sido sus clientes en la sombra, comprando a buen precio el cacao que él desviaba sutilmente. Ellos no temían a sus artes; las codiciaban. Le ofrecieron un camino de escape.

Una noche sin luna, Lázaro abandonó su casa, sus fincas, su imperio de cacao. Solo llevó una bolsa de herramientas de tejer y unos cuantos galones magistrales, tejidos bajo lunas propicias. Se embarcó en una balandra holandesa ágil y negra como el azabache, que lo esperaba en una caleta solitaria al este de La Guaira. Desde la popa, vio alejarse las montañas de Caracas, ese paraíso que había dominado y que ahora lo expulsaba. No sentía tristeza, sino la urgencia del nómada que siempre ha vivido un paso por delante de su leyenda.

El destino era Nueva Amsterdam, aquella colonia en la boca del gran río del Norte, donde mercaderes de toda laya construían fortunas sin preguntar por su origen. Allí, entre ingleses, holandeses y hombres de todas las naciones, un gitano tejedor de destinos podría comenzar de nuevo. Quizá, pensó mientras el viento frío del norte limpiaba el aire cálido de su pasado, en esa ciudad de nuevo cuño sus galones encontrarían un mercado aún más ávido de presagios. Y el océano, surcado por los hilos invisibles de su arte, le abría una nueva senda, una hebra distinta en el gran tapiz del mundo, lejos del ojo vigilante de la Corona y la Cruz.

Deja un comentario