Jardin des Tuileries, 1886

El aire se había espesado con emanaciones rojas, una niebla carmesí descendía sobre Montmartre como un manto de agonía. Una viruela desconocida, bautizada por los periódicos como «La Escarlatina de Hierro», había brotado en las entrañas de la ciudad. No fue el éter quien la trajo, ni los vapores del Sena; surgió de las páginas sombrías de una biblioteca olvidada, donde un libro encuadernado en piel humana exhaló su veneno sobre el primer lector, enardecido y momentáneamente feroz, que buscaba senderos abruptos en el desierto del terror.

La cuarentena fue un acto estúpido de perversión colectiva. Encerraron a los enfermos en el Père Lachaise, entre las tumbas, llamando «gloria» a su bajeza sanitaria. Yo caminaba entonces, con los párpados inclinados por el peso de una modestia fingida, ocultando una maldad que supera al bien en las tinieblas de mis entrañas. Observé cómo la moralidad se ofrecía como defensor enérgico en los oscuros recovecos de las conciencias, mientras los carros apilaban cuerpos como leña. La justicia, en ese reino de lo malsano y lacerante, era un hecho imposible, una explosión de rencores y dudas que devoraba al hombre desde su raíz.

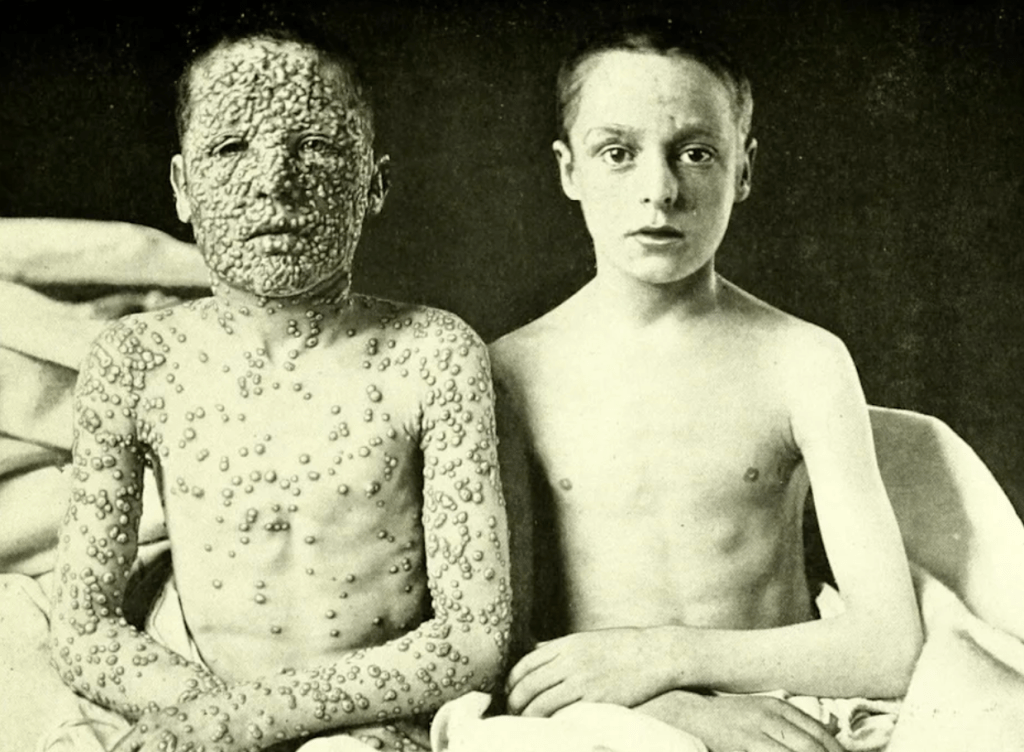

Entre los condenados a la fosa común estaba Élodie, una costurera de ojos grises, y su hijo Lucien, de siete años. No murieron. Al levantarse la cuarentena, emergieron de su buhardilla en la Rue des Martyrs. Pero el virus, en lugar de matarlos, los había rehecho. Su piel, pálida como la cera de un cirio, se había cuajado de protuberancias esféricas, bolas rojas y tensas como granadas a punto de estallar, que les cubrían rostros, brazos, torsos. No eran pústulas, sino frutos grotescos de una cosecha interior, una cosecha de rencor corporal. La gente los vio y en su mirada no hubo piedad, sino un asco que pronto se transformó en ira. Eran un recordatorio ambulante del miedo, una encarnación de la injusticia que todos querían olvidar.

La primera piedra la lanzó el panadero de la esquina. Cayó sobre el hombro de Élodie, reventando una de las bolas. De ella no brotó pus, sino una sustancia oscura, viscosa, que olía a musgo y a cobre. El niño Lucien lloró, pero sus lágrimas, en lugar de ser claras, eran de un color ámbar amargo. Yo, desde la penumbra de un portal, quise reír como la multitud, pero mi risa era una extraña imitación imposible. Recordé entonces la navaja acerada que llevaba en el bolsillo, la misma con la que una vez me abrí las carnes en la unión de los labios para que mi risa se pareciera a un aullido de enajenación. No la usé. Preferí observar.

La persecución se organizó con la eficacia burocrática de los franceses. Se publicaron avisos describiendo a los «Pommes du Diable» —las Manzanas del Diablo—. Se ofreció una recompensa. Élodie y Lucien se convirtieron en fugitivos en su propia ciudad, arrastrándose por cloacas y descampados, durmiendo entre las tumbas que habían sido su prisión. En su aislamiento existencial, una caverna de desprecio, ella laceraba con poderosas manos su pecho hecho jirones, sintiendo que no eran los únicos que sufrían en este universo magnífico y cruel.

Una noche de luna sangrienta, los encontré refugiados en los antiguos mataderos de La Villette, entre rastros de sangre seca y huesos olvidados. Lucien dormitaba, sus bolas rojas palpitando suavemente con su respiración. Élodie me miró, y en sus ojos hundidos en oscuras órbitas vi una dureza que superaba la de la roca y la crueldad del tiburón.

—¿Vienes a entregarnos? —su voz era un susurro rasgado.

—No —dije—.

Y entonces me contó su metamorfosis. No fue el virus lo que los deformó, dijo, sino la cuarentena. El encierro, el hambre, el miedo a los gritos de los moribundos, habían fermentado en su sangre una bilis negra que el patógeno cristalizó en esas esferas. Cada bola era un momento de terror solidificado, una lágrima que no pudo salir. En su delirio, Élodie confesó algo más: anhelaba tocar la piel tersa de un niño sano, no para hacerle daño, sino para recordar cómo era Lucien antes. Recordé entonces mi propio encuentro, años atrás, con un niño de rostro rosado; cómo mis uñas, que dejé crecer durante quince días, se hundieron en su tierno pecho, no para matarlo, sino para beber su sangre caliente y sus lágrimas amargas como la sal. Nada es mejor que su sangre, salvo sus lágrimas que tienen el sabor del vinagre. Pero en el deseo de Élodie no había ese hambre caníbal; había una nostalgia que cortaba más profundo que cualquier navaja.

El remordimiento, ese fantasma amarillento de sombría mirada, comenzó a rondarme. No por ellos, sino por mi incapacidad de sentir algo más que una curiosidad clínica. La voz de la conciencia es un irónico abucheo que nos obliga a devorar el vacío. Yo lo devoraba a gusto, pero algo en la desgracia de aquella madre y su hijo me perturbaba. Era un castigo de Sísifo, un bregar duro donde la conciencia volatiliza cualquier artimaña y nos deja frente a nosotros mismos con ojos abiertos y lívidos.

Los escondí en un sótano cerca de las catacumbas, un antro que olía a muslo humano descompuesto. Allí, mujeres desnudas habían mostrado sus vaginas a cambio de oro en épocas mejores. En un rincón, encontré un cabello rubio que parecía sollozar con voz tenue, olvidado por su dueño tras una noche de amor degradado. Era un fragmento de poesía obscena, un relicario de lujuria barata. Élodie, al verlo, rompió a llorar, y sus lágrimas ámbar formaron charcos en el suelo de tierra.

La turba los encontró tres días después. Un borracho cayó por la escalera del sótano buscando refugio para su miseria y los vio acurrucados como animales. La noticia corrió como un reguero de pólvora. Llegaron con antorchas y horquillas, con el mismo fervor con el que habrían ido a una romería. Yo me situé en un tejado cercano, con la intención de presenciar el espectáculo desde las alturas, como un ángel perverso. Pero algo había cambiado.

Cuando arrastraron a Élodie y a Lucien a la plaza, bajo la fría luz del amanecer, no suplicaron. La madre se puso delante del hijo, y sus bolas rojas comenzaron a brillar con un fulgor interno, como carbunclos malditos. La multitud vaciló. En ese momento, Lucien, cuyo rostro era un racimo de frutos escarlata, abrió la boca y emitió un sonido. No era un grito, ni un llanto. Era un silbido agudo, penetrante, un silbido bucólico y caricaturesco que buscaba lo cruel en el corazón de los hombres.

El sonido actuó como un ácido. Varios de los perseguidores se llevaron las manos a los oídos, sangrando por los tímpanos. Otros comenzaron a rascarse furiosamente, como si una legión de insectos les invadiera la piel. Yo, desde lo alto, sentí un cosquilleo repugnante en la nuca. Recordé la mina viviente de piojos que una vez ideé, una fosa de cuarenta leguas cuadradas donde los monstruos se nutrían devorándose entre sí. Esto era distinto. No era una invasión externa, sino una revelación interna: el silbido del niño hacía visible la podredumbre que cada uno llevaba dentro.

El líder de la turba, un herrero llamado Gaspard, hombre de moral rígida y puños como martillos, avanzó con un hacha. «¡Monstruos! ¡Abominaciones que ofenden a Dios!», gritó. Pero al alzar el arma, una de las bolas del rostro de Élodie se desprendió y rodó hacia él. La pisó. Estalló con un chasquido húmedo, liberando un vapor denso y rojizo. Gaspard lo inhaló.

Su transformación fue rápida y horrible. Su piel comenzó a supurar llagas que, en lugar de supurar pus, exudaban pequeñas perlas de cristal rojo. Se miró las manos, aterrorizado, y empezó a reír. Una risa forzada, grotesca, la risa de quien descubre que su certeza moral es una broma pesada. Quiso reír como los demás, pero su risa era una extraña imitación imposible. Sin pensarlo, sacó su propia navaja y, imitando sin saberlo mi antiguo gesto, se abrió la carne en la unión de los labios. La multitud, presa del pánico, retrocedió. No era el contagio de la enfermedad lo que temían, sino el contagio de la verdad monstruosa.

En la confusión, Élodie y Lucien escaparon. Los seguí, no por deber, sino atraído por la fuerza de su deformidad, que me parecía más honesta que la perfección hipócrita del mundo. Corrieron hacia el Sena, hacia el puente des Arts. Allí, jadeantes, se detuvieron. La ciudad despertaba a sus pies, ignorante y hermosa.

Élodie me miró de nuevo. «¿Por qué nos sigue, señor? ¿Quiere acaso beber nuestras lágrimas amargas?»

—No —respondí, y por primera vez en mi vida, la palabra sonó vacía, sin doblez—. He visto al Creador tendido en el camino, borracho y sucio, mientras los hombres defecaban sobre su rostro. He visto ángeles gangrenarse por mi saliva. He buscado un alma que se me pareciera y la encontré en una hembra de tiburón. Pero ustedes… ustedes no son monstruos por elección. Son monstruos por destino. Y eso los hace más interesantes que cualquier criatura deliberadamente perversa.

Lucien se acercó a la barandilla del puente. Con sus pequeños dedos deformes, tocó una de las bolas de su propio cuello. Se desprendió fácilmente, como una uva madura. La sostuvo en la palma de su mano, y luego, con un gesto sereno, la arrojó al río. La bola roja flotó un instante en la corriente gris, girando como un planeta en miniatura, antes de hundirse.

—Cada una que se va —dijo el niño con una voz que no era la de un niño—, me duele menos.

Élodie asintió y comenzó a hacer lo mismo, arrancándose suavemente las bolas de los brazos, lanzándolas al agua. No sangraban por las heridas; en su lugar, quedaba una piel nueva, lisa, pero de un color nacarado, translúcido, como la de un recién nacido o un fantasma. Comprendí entonces que aquellas bolas no eran solo enfermedad; eran cáscaras, caparazones de sufrimiento que, una vez desechados, revelaban una carne purgada, vulnerable y extrañamente pura.

Pero la turba se reagrupaba al final del puente, más numerosa y enfurecida. Gaspard, con su boca lacerada, los dirigía, blandiendo su hacha como un profeta demente. No había salida.

Fue entonces cuando Élodie tomó la decisión. Miró a su hijo, y en sus ojos hubo un entendimiento profundo, un pacto más allá de las palabras. Luego me miró a mí.

—Usted que tanto ha meditado sobre la venganza y el mal —dijo—, ¿querría presenciar el último acto de nuestra comedia?

Asentí, hipnotizado. Ella tomó de la mano a Lucien y, juntos, treparon a la barandilla del puente. La multitud se detuvo, expectante, creyendo que iban a arrojarse. Pero no lo hicieron. En cambio, Lucien comenzó a silbar, y Élodie se unió a él, un dueto estridente que rasgaba el aire nocturno. Las bolas rojas que aún les colgaban del cuerpo resonaban, vibraban como un enjambre de esferas carmesí. Era un espectáculo de una belleza horrible. Madre e hijo, de pie sobre la barandilla, rodeados por un halo de frutos malditos que giraban lentamente, una hoguera instantánea hizo reventar las bolas rojas, ahora brillantes, torrentes de fuego sobre cuerpos calcinados, era la llama ardiente del martirio voluntario.

Deja un comentario