Me despojo: de actos y sucesiones, de grados y meritocracias, de falsas ideas. El fogón está lleno de inmundicias. Toda claridad, en estos momentos, es apenas un espacio donde refugiarse de una lluvia ácida, bermeja. Llena de olores y nombres que se desmantelan. No creo en los sonidos del perdón. No hay nada que perdonar. Queda la desnudez de los afectos, la máscara desollada donde se ve el rostro antes cubierto por la podredumbre.

El humo del comal se enroscaba en el aire inmóvil de la tarde, mezclándose con el polvo que levantaban los coches al pasar frente a la casa de interés social del Infonavit. Jacobo Fonseca observaba, con ojos legañosos y profundamente hundidos en sus órbitas, cómo una mosca se posaba en el borde de una gelatina de fresa. No la espantó. La mosca, pensó, era la única visitante asidua a su puesto callejero, un reino de plástico y aluminio donde reinaban las garnachas mustias y los vasos de gelatina temblorosa. Hacía calor, un calor agusanado y húmedo que parecía brotar de las grietas del pavimento. Se llevó los dedos a la boca y comenzó a mordisquearse una uña ya sangrante, saboreando el sabor a jabón Zote y crema china barata.

Veinticinco años enseñando creación literaria en la Casa de la Cultura de Aguascalientes se habían esfumado en una tarde, disueltos en la queja unánime de esos adolescentes cursis, solteronas proyectadas y gente muy rara que creían que la poesía era vomitar sus neurosis en verso libre. Él les había mostrado, con palabras elegantes y cultas, la magnitud de su idiotez. Les había restregado, sin nombrarlo, el abismo entre su kitsch sentimental y la verdadera literatura. Hasta que llegó César, el mocoso con acné y ojos de fanático, que no entendió la lección sobrela ínsula Barataria y prefirió los golpes. Un puñetazo en el estómago, otro en la boca, y Jacobo, el poeta, el maestro, el árbitro del gusto, cayó al suelo de arabescos naranjas de la biblioteca, entre las risas ahogadas de los otros analfabetos funcionales. El despido llegó por teléfono, con una voz burocrática que citaba “incompatibilidad pedagógica”.

Ahora, a los cincuenta y siete años, delgado casi raquítico, Jacobo Fonseca era un naufragio en tierra firme. Vivía de vender lo que podía, fumaba hojas secas de naranjo que raspaba del árbol descuidado del camellón, y sus noches eran un letargo frente a la televisión abierta, viendo telenovelas viejas e infomerciales hasta las tres de la mañana. La poesía, esa diosa caprichosa a la que había dedicado su vida, era un fantasma que solo aparecía para atormentarlo en sueños: versos perfectos, imágenes fulgurantes que se desvanecían al despertar, dejándole solo el sabor amargo de la impotencia. No le alcanzaba para beber, solo para subsistir en una economía sumergida de centavos y miradas de lástima.

Fue en una de esas madrugadas, entre un anuncio de pomadas milagrosas y otro de sartenes que nunca se pegan, cuando apareció ella. La Gran Victoria Olga, Lectora del Tarot a través de la interpretación de los Arcanos y la Astrología en consulta presencial y telefónica. La pantalla mostraba una mujer de rostro sereno, manos largas con anillos de plata y un fondo de terciopelo púrpura salpicado de estrellas doradas. Su voz era grave, melodiosa, como un rumor de agua en la oscuridad.

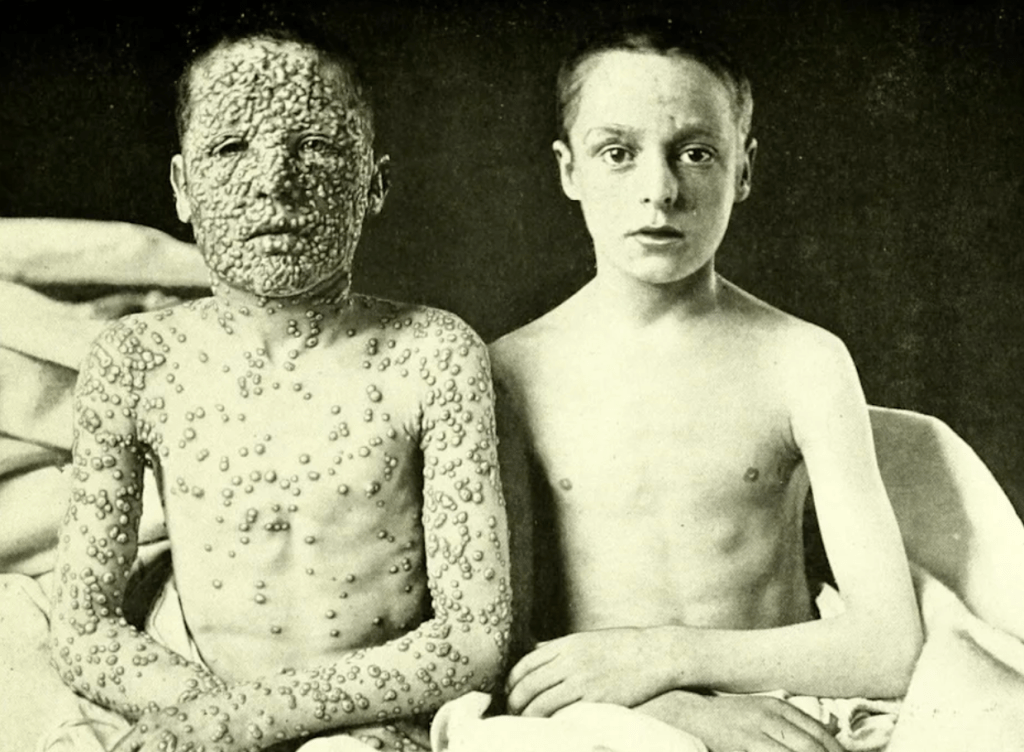

“El Tarot,” decía, mientras sus dedos acariciaban una carta que mostraba a un hombre caminando hacia un precipicio con un hatillo al hombro, “no es adivinación. Es un libro de imágenes abiertas al misterio. Sus cartas, cargadas de símbolos antiguos, nos hablan a través de escenas que parecen surgir del tiempo mítico: viajeros sin rumbo, figuras veladas, ruedas que giran, estrellas que iluminan la noche. Cada Arcano Mayor es una puerta a una historia que ya conocemos, pero que hemos olvidado. Un lenguaje simbólico y visual que explora los abismos del alma desde la mitología, los relatos iniciáticos y el imaginario cultural que los ha dado forma. Son imágenes vivas, portadoras de significados que atraviesan culturas y épocas. ¿Te atreves a preguntar?”

Jacobo esbozó una mueca. Superchería para lavanderas, pensó. Pero algo en la voz de aquella mujer, en la solemnidad con que hablaba de símbolos y mitos, resonó en el lugar seco y polvoriento donde antes habitaba su erudición poética. El Tarot como lenguaje. Imágenes abiertas. ¿No era eso, en el fondo, lo que él había buscado siempre en la poesía? Un código para descifrar el caos, una imagen viva que contuviera el mundo. Con un movimiento casi espasmódico, anotó el número en el borde de un vaso desechable. Al día siguiente, después de vender tres gelatinas y dos sopes, llamó. La operadora le dijo que la consulta costaría cincuenta pesos, cargo a su línea telefónica. Una fortuna. Colgó. Pero esa noche, la imagen del viajero con el hatillo, el Loco, no lo dejó dormir. A la tarde siguiente, llamó de nuevo y aceptó el cargo.

“Jacobo Fonseca,” dijo la voz al otro lado, sin preguntar. No era la voz del comercial. Era más antigua, más gastada, como papel de lija sobre madera seca. “Te he estado esperando.”

“Yo… quería una consulta. Sobre el futuro.”

Un silencio cargado. Luego, Victoria Olga comenzó a hablar, pero no de futuros. Habló del pasado.

“Veo un cuarto de azotea. Libros apilados como restos de un naufragio. Hay humo de marihuana y el sonido de una máquina de escribir. Jurás que la vanguardia no ha muerto, pero tú, en el fondo, sabes que está muerta y enterrada. Preguntas a los maestros qué es un nicárqueo, un tetrástico, un rispetto, solo para confirmar su ignorancia. Eso te hace sentir poderoso, ¿verdad? Como si el conocimiento de las formas te salvara del vacío.”

Jacobo se quedó sin aliento. El teléfono le quemaba la oreja. “¿Quién… quién le ha dicho…?”

“Veo un Chevy blanco,” continuó la voz, implacable. “Huyes hacia el norte, hacia Real de Catorce. No huyes de la policía, huyes de ti mismo. Llevas a una mujer y buscas a un fantasma. Una poeta. Una que se perdió en el desierto potosino para no ser parte de la impostura literaria de este país.”

“Berenice…” Jacobo murmuró, el nombre escapándosele como un suspiro prohibido. Nadie en Aguascalientes, nadie en su vida de los últimos veinticinco años, conocía ese nombre. Nadie sabía que Jacobo Fonseca, el maestro despedido, había sido, brevemente, Nicolás Paulino Cruz, el poeta más joven y más pedante del vanguardismo poético en México.

“Exactamente,” dijo Victoria Olga. “La enterraste en el desierto, bajo las estrellas de San Luis Potosí. Un trato justo, Y tú regresaste a la ciudad, con los cuadernos de ella bajo el brazo y la certeza de que todo había terminado. Has pasado veinticinco años enterrando aquel cadáver cada día. Y ahora vendes gelatinas.”

“¡Basta!” gritó Jacobo, pero su voz fue un hilacho. El sudor le corría por las sienes.

“No, Jacobo. Es la hora de la verdad. Mira hacia arriba.”

Inconscientemente, Jacobo alzó la vista. Sobre él, el cielo plomizo de la oscura noche. El techo de lámina de su puesto. Nada.

“No con los ojos del cuerpo,” dijo la voz, que ahora parecía venir de dentro de su propia cabeza. “Mira con los ojos del Ermitaño. La carta que llevas dentro. El que alza una lámpara en la oscuridad, pero solo ilumina su propia soledad, su marcha lenta y torpe. Has caminado de espaldas, Jacobo, como todos los de tu estirpe. Creyendo que avanzabas hacia lo desconocido, pero solo te alejabas del punto fijo, de la vida, de tu vida.”

Jacobo colgó. Tembloroso, encendió una hoja seca de naranjo y aspiró el humo áspero. Era una broma de mal gusto. Alguien del viejo círculo, quizás César, el ex-alumno que lo golpeó y ahora le jugaba una broma pesada. Pero ¿cómo sabía todo aquello? ¿Los detalles del viaje, los nombres, la sensación de decadencia prematura que los envolvía?

Esa noche, el teléfono sonó a las tres de la mañana. No era la hora de nadie. Jacobo, hundido en su sillón desparejado, lo miró sonar diez, quince veces. Al final, descolgó.

No hubo saludo. Solo una voz que comenzó a recitar, con una cadencia monótona y a la vez hipnótica:

“En esta noche estrellada y fria

entre nubes de mariguana y el fantasma de Berenice,

juramos ser leones y solo fuimos gatos capados,

escribanos de cartas de amor bajo los portales del olvido…”

Eran sus versos. Versos que había escrito en 1999, en el cuaderno Scribe que perdió en Real de Catorce. Versos que nunca le había mostrado a nadie.

“¿Quién eres?” preguntó Jacobo, su voz quebrada por el insomnio y el miedo.

“Soy la que observa desde arriba,” respondió Victoria Olga. “Soy la Rueda de la Fortuna. Giro y giro, y a veces elevo y a veces aplasto. Tú estás en el punto más bajo, Jacobo. Pero la rueda gira. ¿Quieres saber lo que viene?”

“No,” murmuró. “Dime… dime por qué. ¿Por qué a mí?”

“Porque fuiste invitado a formar parte del vanguardismo,” dijo la voz, con un deje irónico. “Y aceptaste sin ceremonia. Ese es tu pecado y tu condena. No el fracaso, Jacobo. La obsesión con el fracaso. La conviertes en un fetiche, en el único tema de tu poesía secreta. Vives en una estatua de sal, mirando hacia atrás, hacia el desierto y la poeta muerta. Y mientras, la vida, dura y simple, pasa frente a tu puesto de gelatinas y tú no la ves.”

Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla metódica. Victoria Olga llamaba cada noche, a horas intempestivas. A veces le hablaba del Tarot, descifrándole las cartas como si fueran poemas herméticos.

“La Torre,” le dijo una noche. “No es solo la catástrofe. Es la caída de la estructura falsa. La Casa de la Cultura era tu torre, Jacobo. Un edificio de vanidad y desprecio. Lo hicieron caer. Y tú, en lugar de construir algo nuevo en el suelo libre, te dedicas a llorar entre los escombros, coleccionando ladrillos rotos y creyendo que son sagrados.”

Otra noche fue la Estrella. “Una mujer desnuda vierte agua sobre la tierra y en un estanque. Es la esperanza después de la destrucción, Jacobo. Pero el agua que viertes es el agua de tus lágrimas, salada e inútil. Y las estrellas que iluminan la noche de esta carta son las mismas que vieron enterrar a Berenice. No son un consuelo. Son un recordatorio. Un destino incierto escrito en un cielo indiferente.”

Pero lo más desconcertante eran los poemas. Victoria Olga le recitaba fragmentos de su cuaderno perdido, versos que él mismo había olvidado, pasajes que capturaban la fragmentación de esos años: la Facultad de Letras donde lloraba de resignación, las adolescentes de secundaria que se reunían junto al museo de Posada, que confundía con Catrinas, la sensación de que el desastre era inminente aunque siguieran cantando rancheras. Ella conocía hasta los pensamientos más íntimos, las dudas que nunca confesó a nadie.

Una madrugada, Jacobo, al borde de la extenuación, estalló: “¡Eres una bruja! ¡Una vieja loca que husmea en vidas ajenas! ¡Déjame en paz!”

La voz al otro lado permaneció serena. “No soy una bruja, Jacobo. Soy un espejo. El espejo que te devuelve la imagen que has estado evitando. La del Colgado. El que pende de un pie, voluntariamente, de un árbol. Tú te has colgado de tu propio pasado, de tu resentimiento, de tu supuesta superioridad. Y desde ahí, al revés, crees ver el mundo con claridad. Pero solo ves un mundo al revés. Un monólogo cómico en el vacío.”

Jacobo rompió a llorar. Fueron sollozos secos, convulsivos, de una profundidad que ni siquiera el día del despido había alcanzado. Lloró por los veinticinco años perdidos, por la poesía que se le escapó entre los dedos, por Berenice López muerta en el polvo, por sus alumnos de la Casa de la Cultura, por todos los últimos vanguardistas convertidos en fantasmas. Lloró, sobre todo, por el joven pedante y lleno de fe que fue, que creyó que los versos podían cambiar algo.

“¿Qué hago?” preguntó, cuando los sollozos amainaron.

“La Fuerza,” dijo Victoria Olga suavemente. “No es la fuerza bruta que usó el adolescente para derribarte. Es la fuerza suave de la mujer que domina al león con las manos desnudas. Es domar tu propia fiera, Jacobo. La fiera de tu amargura, de tu arrogancia marchita. Domarla no matándola, sino entendiendo que es parte de ti, pero no toda tú.”

“No puedo.”

“Puedes. Empieza por dejar de comerte las uñas y fumar hojas secas. Empieza por levantarte a las siete de la mañana y hacer con amor tus gelatinas. Por ponerles un nombre bonito. La poesía, Jacobo, no está solo en los libros muertos. Está en el lenguaje que nombra el mundo, incluso este, tu grenetino mundo pequeño y grasiento. El poema de Berenice, ¿recuerdas?”

Jacobo lo recordaba. Un dibujo simple, un barco en tres estados: en un mar en calma, en un mar movido, en una tormenta.

“Era una navegación,” susurró.

“Exacto. Y tú dejaste de navegar. Varaste tu barco en el desierto de tu patio y te sentaste a llorar sobre la madera podrida. Es hora de volver a echarse al agua. Aunque sea al agua estancada de tu colonia.”

Las llamadas comenzaron a espaciarse. Los poemas del pasado dieron paso a preguntas sobre el presente. “¿Cuántas gelatinas vendiste hoy?” “¿Les pusiste suficientes pasas?” Victoria Olga ya no parecía observar desde un lugar místico, sino desde una curiosidad casi doméstica. Una noche, Jacobo, casi sin darse cuenta, le contó que había intentado escribir un verso. Solo uno. Sobre el color del cielo al atardecer sobre los techos de lámina. “Es un cliché,” se apresuró a añadir, con su viejo rencor hacia lo obvio.

“Todo es un cliché hasta que alguien lo mira con ojos nuevos,” replicó ella. “Hasta que lo siente en los huesos. El atardecer sobre las casas despintadas del Infonavit es tan válido como el atardecer sobre el desierto de San Luis Potosí. Quizás más, porque aquí hay gente que lo ve todos los días y ya no lo ve.”

Una tarde, mientras preparaba la masa para los sopes, Jacobo tuvo una revelación tan simple que le dolió en el pecho. La Gran Victoria Olga no era una vidente. Era Berenice López. No podía ser de otra manera. Solo ella conocía esos detalles, solo ella podía tener esa voz de piedra pulida por el viento del desierto. Había sobrevivido milagrosamente, había cambiado de identidad, y ahora, desde algún lugar, velaba por el último de sus discípulos perdidos, por el naufragio que seguía aferrado a los restos del barco.

Con esta certeza ardiente en el corazón, Jacobo decidió confrontarla. La próxima vez que llamara, le diría: “Bere, soy yo, Nicolás Paulino Cruz. Te he reconocido. Gracias.”

Pero la llamada no llegó esa noche, ni la siguiente. Pasó una semana. Jacobo, por primera vez en meses, sintió ansiedad por algo que no fuera su propia miseria. Extrañaba la voz. Extrañaba los arcanos que le servían de espejo, la dureza implacable que, paradójicamente, lo estaba sosteniendo. Había empezado a levantarse más temprano, a cocinar con un poco más de cuidado, a mirar a los ojos a los clientes. Incluso había comprado un cuaderno Scribe en la papelería de la esquina y anotado, no versos, sino descripciones: el olor del aceite al freír la cebolla, el sonido de la llanta ponchada de un niño al pasar, el verde opresivo de la pintura de su casa.

Al décimo día, no pudo más. Marcó el número del infomercial.

Una grabación le informó que el servicio de La Gran Victoria Olga había sido desconectado temporalmente. No había otro número, no había dirección.

Jacobo colgó, desconcertado. Caminó hasta su medio patio, se sentó en el lavadero y miró el cielo nocturno, manchado por la luz anaranjada de la ciudad. No había estrellas visibles. Pensó en el Loco, el viajero que da un paso al vacío confiando solo en su instinto. Pensó en la Estrella, en la mujer que vierte agua para regenerar la tierra seca. Pensó en Berenice, en su poema del barco. Una navegación.

Al día siguiente, en su puesto, colocó un pequeño letrero escrito a mano junto a la vitrina de las gelatinas: “Poesía en Gelatinas. Consulte nuestro menú de versos del día.” Un cliente, una señora que siempre compraba dos vasos de gelatina de leche, leyó el cartel y sonrió. “¿Versos, Don Jacobo?”

Jacobo, limpiándose las manos en el delantal, hizo un esfuerzo. No para mostrarse superior, sino para conectar. “Sí, señora. Hoy, la gelatina de fresa es un haiku: Rojo temblor en vaso / el verano se derrite / dulce en la garganta.”

La señora se rió, un sonido claro y inesperado. “¡Qué bonito Don! Pues deme dos de esas… ¿hai-cús?”

“Haikus, señora. Con mucho gusto.”

Mientras servía las gelatinas, Jacobo sintió algo que había olvidado: un leve, casi imperceptible, hilo de conexión con otro ser humano a través de las palabras. No era la transformación de la literatura latinoamericana. No era dinamitar a Octavio Paz. Era un presentimiento en el aire, pequeño y frágil como una burbuja de jabón. Pero era algo. Algo que no sabía muy bien qué era, pero que intuía revolucionario, en la medida en que todo acto de nombrar el mundo sin desprecio lo es.

Esa noche, no encendió la televisión. Se sentó frente a su cuaderno Scribe, con la luz de la lámpara pobre sobre la página en blanco. No escribió sobre el desierto, ni sobre la poeta muerta, ni sobre su fracaso en la vida. Escribió sobre la mosca que visitaba su puesto, sobre la resistencia obstinada de esa criatura diminuta y despreciable. Le salió un poema corto, torpe, lleno de asperezas. Pero era un poema sobre algo presente, algo vivo.

Antes de dormir, miró hacia el cielo negro, hacia donde creía que debían estar las estrellas. “Gracias, Victoria Olga,” murmuró. “O quienquiera que seas.” No esperaba respuesta. Pero por primera vez en veinticinco años, navegar por la vida ya no le parecía una broma cruel, sino un destino incierto y, tal vez, digno de ser embellecido con versos. Al fin y al cabo, el Tarot, como la poesía, solo mostraba imágenes. La interpretación, el paso siguiente en el camino, era tarea del viajero. Y Jacobo Fonseca, hombre de letras, ex maestro de creación literaria, ex poeta vanguardista, vendedor de garnachas y gelatinero, había decidido, por fin, dejar de caminar de espaldas.

Deja un comentario