La primera vez que vi Lisboa pensé, esta ciudad es como una mujer a la que hay que tratar con mucho cuidado, «no te precipites, no cometas errores tan pronto, lleva todo lento y con los ojos bien abiertos»; en cada paso que doy, recuerdo que no soy de aquí, que vengo de una isla y debo sujetarme fuertemente, aquí hay que vivir con cautela, no hay prisa por encontrar un mejor lugar para vivir. Lisboa es como un callejón sin salida claustrofóbico, más que un régimen político, Portugal es un país que no ofrece un futuro a sus habitantes

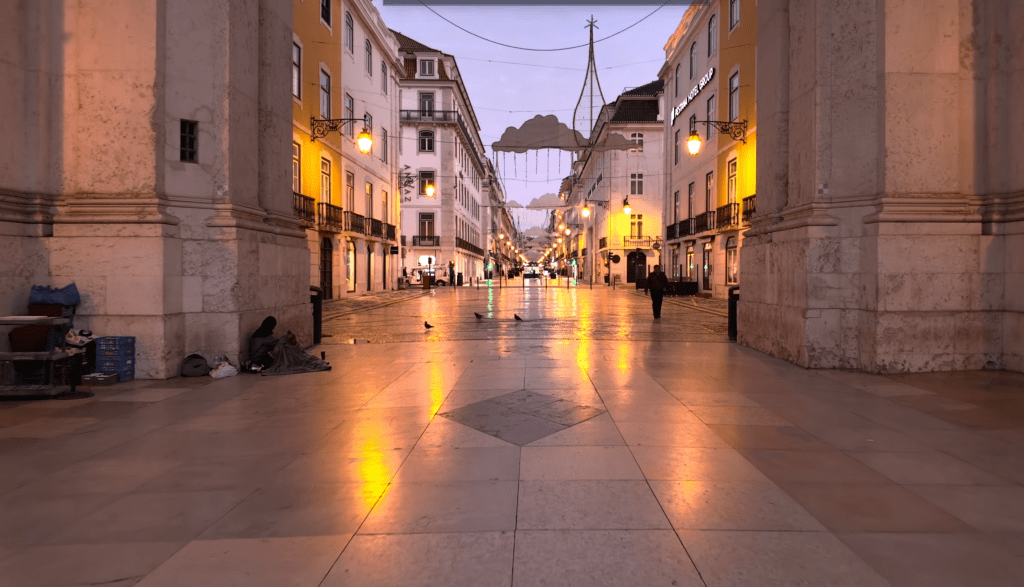

Me llamo Carlo. Duermo aquí, bajo este arco de piedra que huele a orines y marisma, con dos colchas sobre unos cartones que recogí del contenedor amarillo de la Baixa. No son malos cartones, gruesos, de cajas de electrodomésticos. Resisten la humedad. En el pelo, para que el viento que baja del río no me muerda las orejas, me he puesto una burca de monja. La encontré en una bolsa de donaciones, junto a unos zapatos con el tacón comido. Es de lana áspera, de ese color negro que todo lo absorbe, como la noche en el mar abierto. Me tapa la nuca, el cuello, y cuando me acurruco, hasta la nariz. Desde aquí, desde mi rincón de sombra, veo los pies de Lisboa. Zapatos caros, tacones que claman atención, deportivas blancas que huyen de cualquier mancha, botines con prisas. Para ellos, yo soy un bulto, un accidente en el paisaje urbano, un recordatorio incómodo que se sortea con un rodeo sutil. Un nada.

Pero yo los veo a ellos. Los clasifico. Los sé.

Están los que miran al frente, con los ojos vidriosos, atrapados en una pantalla invisible. Esos caminan recto, como sonámbulos, y sus deseos son eco de otros deseos, anuncios que vieron, vidas que creen deber tener. Su horizonte es la próxima factura, la próxima vacación, la próxima aprobación en una red social. Un deseo congelado, lo llamaría alguien que pensara en esas palabras. A mí me salen más sencillas: son peces en una pecera, nadando en círculos, creyendo que el agua es el océano.

Luego están los que me ven y fruncen el ceño. Los que cargan con un resentimiento denso, como alquitrán. Creen que les he robado algo con mi presencia, que ensucio su ciudad bonita, su Portugal de postal. Esos a veces me gritan: “¡Vago! ¡Busca trabajo!”. Otros, más cobardes, al pasar rápido me avientan un desperdicio: un envoltorio de Manteigaria, una colilla aún caliente. Su deseo es regresar a un pasado limpio y ordenado que nunca existió. Una nostalgia venenosa. Creen que el mundo se ha echado a perder y yo soy la prueba viviente. Su ira es el último rescoldo de un fuego que no sabe calentar, solo quemar.

Y están los otros. Los pocos. Los que se detienen, aunque sea un instante. Los que meten la mano en el bolsillo y extraen una moneda, a veces dos, y las dejan en mi lata oxidada con un tintineo que suena a humanidad. No me miran a los ojos, sería demasiado, pero en su gesto hay un destello, una fractura en la indiferencia. Esa es la compasión. No la caridad grandilocuente, sino ese pequeño puente que se tiende entre dos soledades. En ellos aún no se ha secado del todo el manantial. Es por ellos, por ese tintineo esporádico, por lo que aún creo. No en dioses ni en sistemas, sino en ese hilo tenue que a veces une una mano que da con una que recibe.

Pero ellos no lo saben. No saben que yo, Carlo, el vagabundo hediondo del Arco, soy quizás el único despierto en esta ciudad que duerme de pie.

Yo renuncié.

Vengo de las Azores. De São Miguel, la isla verde. Allí, mi infancia no tuvo luz eléctrica hasta que cumplí doce años. Las tardes se acababan con el sol, y las noches eran de lamparín de petróleo y sombras danzantes. Mi deber, desde que pude caminar firme, era subir al monte al atardecer a ordenar las vacas. Recuerdo el olor del suelo húmedo, de la hierba pisada, del animal vivo y caliente. El silbido del viento entre los araucarias. El mar, siempre presente, rugiendo al fondo de todo, como un latido. Aprendí a cultivar la tierra. A poner las manos en el barro negro y fértil y sentir que era parte de un ciclo: la semilla, la lluvia, el brote, el fruto. No era rico, nadie lo era, pero había una correspondencia. Un día de trabajo se traducía en comida en la mesa, en leche fresca, en queso curado en la despensa. La pobreza era una compañera, no una carcelera.

Pero el mundo llama, con sus promesas brillantes. Lisboa era el continente, la metrópoli, la oportunidad. Llegué joven, con las manos callosas y el corazón lleno de esa fuerza terca de los isleños. Trabajé en la construcción, levantando los bloques de hormigón que ahora me protegen del viento. Fui camarero, repartidor, conserje. Cada trabajo era un escalón que se rompía bajo mis pies. Cada sueldo, un número que se esfumaba en el alquiler, en la comida, en los impuestos, en un par de zapatos que no se deshicieran en un mes. Me casé. Tuve un hijo. La vida se convirtió en una carrera de obstáculos donde el premio era llegar, exhausto, al mismo punto de partida.

El sistema es una noria. Te subes, das vueltas, ves el mismo panorama una y otra vez, y bajas mareado y en el mismo sitio. Pero te dicen que es un viaje. Te venden la ilusión del ascenso. Y si no asciendes, es tu culpa. No trabajaste lo suficiente, no estudiaste lo adecuado, no tuviste la actitud. Te consumen el deseo. Lo encauzan: desea este coche, esta televisión, estas vacaciones. Desea ser reconocido. Desea no ser yo. Y cuando no puedes cumplir ese deseo fabricado, te comes a ti mismo por dentro. Te conviertes en un resentido o en un derrotado.

Yo me di por vencido. Pero no de la manera que ellos creen.

No me rendí a la vida. Me rendí a su juego. Dejé de desear sus premios. Fue un proceso lento, como la marea retirándose. Primero fue la rabia, un fuego amargo. Luego el cansancio, un peso de plomo en los huesos. Y al final, una claridad fría y extrañamente liviana. El día que mi mujer se llevó al niño y me dijo, con lástima y asco en los ojos, que ya no podía más, fue el día que me quité la última capa. La capa del hombre que lucha por ser algo en un mundo que ya ha decidido que no eres nada.

Aquí, en la calle, soy libre. Esa es la verdad que les quemaría el cerebro a los que pasan con sus corbatas apretadas. Como un náufrago que, tras luchar contra las olas, se deja llevar por la corriente y descubre que flota. Como mi hijo. Mis deseos se han vuelto simples, claros, puros. Ya no son un motor de ansiedad. Son afirmaciones.

Deseo que no llueva por la noche.

Deseo que la panadería de la esquina me regale los pães del día anterior.

Deseo el sonido del mar.

Ese es mi anhelo más hondo, el único que tiene la profundidad del abismo. No el mar de la postal, el mar turístico. Sino el mar de mi infancia. El Atlántico vivo y gruñón que rodeaba mi isla. Un sonido que no es solo un sonido, es una presencia. Un rumor constante que lo envuelve todo, que habla de distancias insondables, de vida secreta, de una fuerza que no pertenece a los hombres. Aquí, en Lisboa, a veces, en una noche muy quieta, si el viento viene del oeste, creo olerlo. Creo oírlo, un susurro bajo el estruendo de los motores. Es entonces cuando cierro los ojos y no estoy bajo este arco. Estoy en un acantilado, con el viento salado pegándome la ropa al cuerpo, y soy otra vez el niño que ordena las vacas, mirando el infinito verde y gris, sintiéndose parte de algo inmenso.

El capitalismo, ese realismo del que hablan los filósofos en los libros que encuentro en los contenedores de reciclaje, te secuestra el deseo y te lo devuelto empaquetado. Te hace desear su propia perpetuación. Desear trabajar para consumir para trabajar. Es un círculo cerrado. Y la única escapatoria que te ofrece es una regresión: desea volver a un pasado más simple, desea la comunidad que perdiste, desea la autenticidad. Pero ese pasado es una ilusión. La isla de mi infancia ya no existe como la recuerdo. Tiene wifi y coches y turistas.

¿Entonces? ¿Qué queda?

Queda el intersticio. El hueco entre los adoquines donde crece la hierba. Mi libertad es un intersticio. No pretendo cambiar el sistema. No sueño con revoluciones que solo pintan de otro color la misma noria. He visto cómo lo devora todo, cómo convierte la protesta en marketing, la rebeldía en una tendencia. No soy un resistente. La resistencia implica una lucha, y la lucha te define en oposición a lo que combates. A mí no me define lo que rechazo, sino lo que afirmo.

Afirmo esta colcha.

Afirmo este trozo de pan duro que mastico lentamente.

Afirmo el cielo que veo a través del arco de piedra.

Afirmo el derecho a no participar.

Afirmo el derecho de ser, no de existir.

Y desde este no-lugar, desde esta nada que soy para ellos, observo. Y veo la crisis del deseo. La veo en los ojos apagados, en las conversaciones banales, en la furia contenida en un claxon, reuniones falsas, absurdas, relaciones que nublan la soledad. La gente está atrapada en la inercia histórica de la que hablan esos libros. Su sensibilidad está encerrada en cuerpos que son jaulas, identidades que son fortalezas. Se comunican mucho y no se dicen nada. Repiten gestos, consumen productos que son copia de otros productos, aman según guiones prefabricados.

¿Es posible un deseo que no sea esto? ¿Un deseo poscapitalista? No sé de esas palabras grandes. Pero sé que aquí, en mi cuerpo cansado, en mi mente en calma, el deseo ha mutado. Ya no es un anhelo por lo que no tengo. Es una potencia por lo que soy. Por lo que percibo. Es el deseo de seguir sintiendo la brisa, de seguir saboreando el agua fresca de la lluvia, de ver el mar y recordar. Es un deseo que no aspira a poseer, sino a experimentar. Que no desea escalar, competir, solo habitar, ser, estar.

¿Cómo resistir la asfixia? No resistiendo. Desviando. Como el agua que, ante un dique, busca por dónde filtrarse. La imaginación no se desentumece con grandes manifiestos, sino con pequeños actos de desobediencia a la lógica del rendimiento. Con mirar a los ojos al que te da una moneda. Con agradecer. Con, en mi caso, preferir la plenitud del hambre satisfecha con un simple pan, a la ansiedad del banquete pagado con el salario de la esclavitud.

Algunas noches, cuando el frío cala hasta los huesos y los ruidos de la ciudad se apagan, tengo miedo. El miedo es un animal viejo que se enrosca en el estómago. El miedo a morir aquí, ignorado. El miedo a que mi libertad no sea más que la última y triste racionalización de un perdedor. Esas noches, la burca de monja no basta. Entonces me agarro a mis pensamientos. Y pienso que, tal vez, ser un “bulto de nada” es la única forma de ser verdaderamente algo. Algo que no está catalogado, valorado, medido. Algo que simplemente es.

Mañana pasarán más pies. Algunos me insultarán. Otros me ignorarán. Unos pocos dejarán caer un tintineo de humanidad. Y yo los seguiré viendo. Los seguiré sabiendo. Porque ellos, en su sueño profundo, no pueden ver que el vagabundo que desprecian es el espejo de su propio vacío, y también, quizás, la silueta de una libertad que temen desear.

Soy Carlo, de las Azores. Duermo bajo el Arco de la Rua Augusta. Derrotado y con la frente en alto. Soy todo lo que fui y seré. A veces tengo miedo. Tengo frío. Tengo hambre. Tengo el sonido del mar en la cabeza. Y soy, en mi renuncia definitiva, absolutamente libre.

Replica a (Literatura) en el margen Cancelar la respuesta